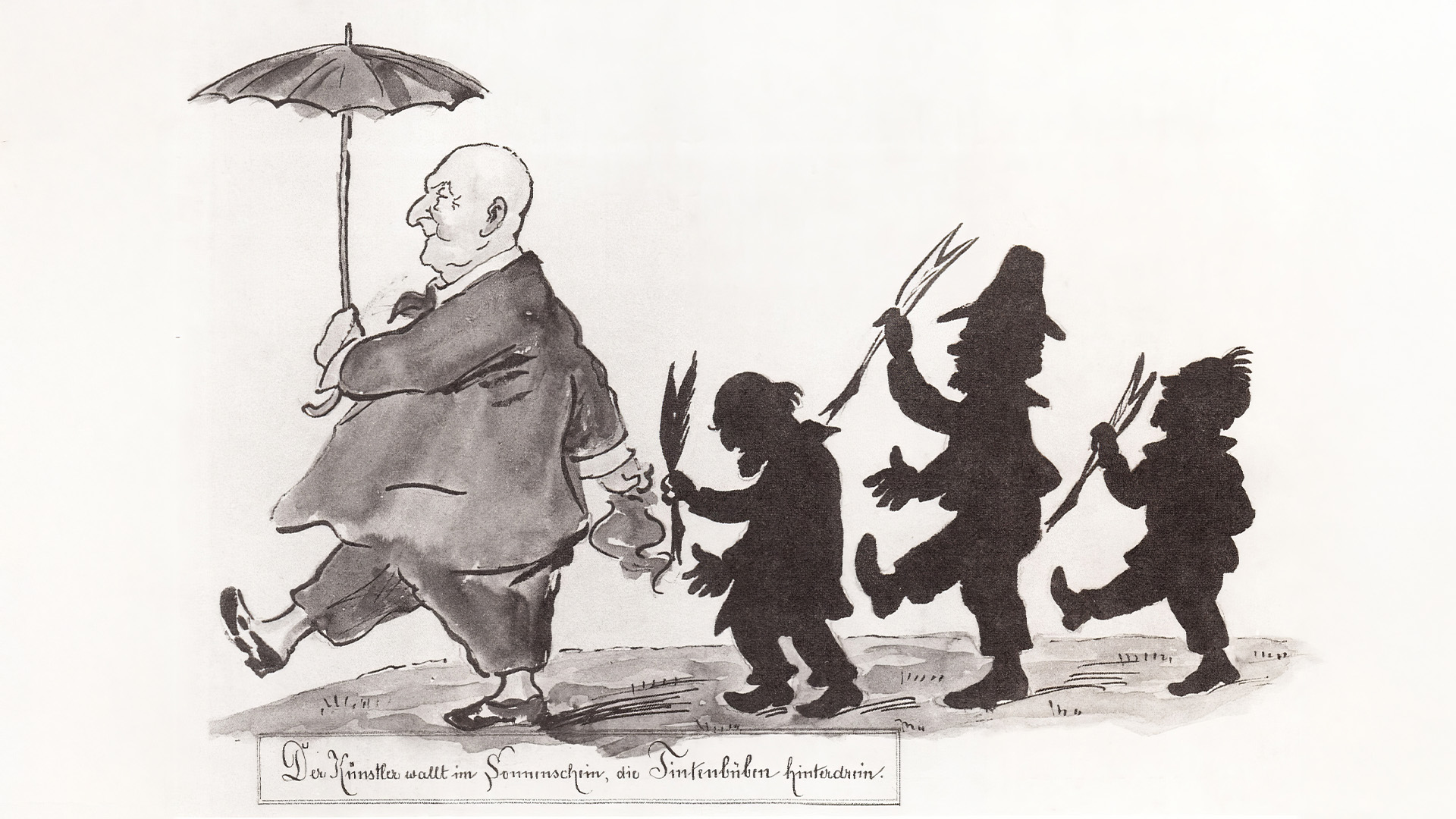

Otto Böhler: Anton Bruckner, von Kritikern verfolgt (Eduard Hanslick, Max Kalbeck und Richard Heuberger)

Wenn die Geschichte nicht wahr ist, so ist sie gut erfunden: Anton Bruckner, soeben mit dem Ritterkreuz des Franz-Joseph-Ordens ausgezeichnet, wird vom Kaiser gefragt, ob man ihm noch einen Wunsch erfüllen könne. Ja, antwortet der: Franz Joseph I. möge doch dafür sorgen, dass der Hanslick ihn nicht immer so schlecht behandele!

Die Anekdote wirft ein Licht nicht nur auf den verzweifelt um Anerkennung ringenden Anton Bruckner, sondern auch auf den „Kritikerpapst“ Eduard Hanslick als Instanz im Wiener Musikleben, an der zu dieser Zeit, im September 1886, kein Weg mehr vorbeiführt: Er ist ein viel gelesener Publizist, der im Ruf steht, Musikerkarrieren ermöglichen oder mit einem Federstrich vernichten zu können. Berühmt für funkelnd formulierte, kenntnisreiche Urteile. Berüchtigt für scharfe, oft verletzende, manchmal ungerechtfertigte Polemik. Eine Kostprobe, in Bezug auf den gescholtenen Bruckner: „Wie eine unförmige, glühende Rauchsäule steigt seine Musik auf, bald diese, bald jene groteske Gestalt annehmend.“ Oder über Liszt, gemünzt auf dessen sinfonische Dichtung „Festklänge“: „Eine vereinzelte Melodie steckt hin und wieder furchtsam ihr Köpfchen heraus; jeder zarten Regung tritt eine dreiste Fanfare, jeder reinen Harmonie ein schneidender Missklang auf den Nacken.“ Oder, bezogen auf Tschaikowskys Violinkonzert, in dessen Finalsatz sich Hanslick „in die brutale, traurige Lustigkeit eines russischen Kirchweihfestes“ versetzt sieht: Der Philosoph Friedrich Theodor Vischer behaupte „bei der Besprechung lasziver Schildereien, es gebe Bilder, ‚die man stinken sieht‘. Tschaikowskys Violinkonzert bringt uns zum ersten Mal auf die schauerliche Idee, ob es nicht auch Musikstücke geben könnte, die man stinken hört“.

Schonungslos sind Hanslicks Urteile. Einseitig. Geprägt von seiner konservativen Musikanschauung und seiner Fixierung auf die deutsche Musiktradition. Aber sorgfältig begründet und fundiert durch intensive Beschäftigung mit der Materie. Er urteile „über keine Komposition, ohne sie vor der Aufführung und nochmals nach derselben zu lesen oder durchzuspielen“, versichert er in seiner Autobiografie.

Eduard Hanslick, geboren am 11. September 1825 in Prag, erhielt eine gründliche musikalische Ausbildung, zunächst bei seinem Vater, Bibliothekar in der Universitätsbibliothek, Privatgelehrter und zudem, so berichtet der Sohn, ein ausgezeichneter Pianist und Sänger, den nur seine Scheu vor der Öffentlichkeit von einer Künstlerkarriere abgehalten habe. Dann bei Wenzel Johann Tomaschek, dem bekanntesten Klavierlehrer der Stadt. Sechs bis sieben Stunden täglich sitzt der junge Eduard am Klavier, übt unermüdlich Bachs Präludien und Fugen, Beethoven-Sonaten, Etüden von Chopin, Thalberg und Liszt, studiert Harmonielehre und Kontrapunkt, unternimmt eigene Kompositionsversuche. „Wertvolles Rüstzeug, wo nicht eine Vorbedingung“ für seinen Beruf, so befindet er später, denn „richtig sehen, richtig hören können ist gewiss die erste Bedingung für den Kritiker, aber volle Sicherheit erlangt er doch erst, wenn das Machen-Können, sei es auch mit bescheidenem Erfolg, hinzutritt“.

Hanslicks Lebensweg führt allerdings zunächst in eine ganz andere Richtung. Denn die Virtuosenlaufbahn reizt ihn ebenso wenig wie die eines Dirigenten; dass seine Begabung auf kompositorischem Gebiet nicht weit reicht, ist ihm „vollkommen klar“, und so entscheidet er sich, Jura zu studieren, erst in Prag, dann in Wien. Er strebt eine Beamtenlaufbahn an, „die weitaus vorherrschende im gebildeten Mittelstand“ – mit der Aussicht auf eine gesicherte Stellung und mit dem Hintergedanken, dass ihm so Zeit für seine literarischen und musikalischen Interessen bleiben werde.

Schon bald eröffnet sich ihm die Chance, Musikkritiken für die noch junge Prager Zeitung „Ost und West – Blätter für Kunst, Literatur und geselliges Leben“ zu verfassen. Ein Honorar bekommt er zunächst nicht, auch nicht bei der „Wiener Musikzeitung“ oder den „Sonntagsblättern“, für die er nach seinem Umzug in die Donaumetropole schreibt. Aber er erweitert seine musikalischen Kenntnisse, knüpft Kontakte und macht sich schnell einen Namen, wird für die renommierte „Wiener Zeitung“ angefragt und dann für die „Presse“, die einflussreichste Zeitung der Stadt, aus der später die „Neue Freie Presse“ hervorgeht. Nebenher verfolgt er, lustlos, aber gewissenhaft, seine juristische Karriere, promoviert zum Dr. jur., wird zunächst Fiskalbeamter und später in die Universitätsabteilung des Unterrichtsministeriums berufen. Jede freie Minute nutzt er, um in der Hofbibliothek Stapel von Noten und Musikbüchern zu durchstöbern, „Partituren größtenteils von alten Opern, die mich stets am meisten interessierten. An Büchern hauptsächlich Ästhetik und Geschichte der Musik“. Die Abende verbringt er „regelmäßig studierend zuhause bei einem Glas Bier oder, wenn sich Schläfrigkeit einzustellen droht, bei einer Tasse Tee“.