In mehreren Phasen seines Lebens hat Claude Debussy Rezensionen für verschiedene französische Zeitschriften verfasst. Als Komponist war er ein Freigeist, der neue Wege einschlug. Schwer vorzustellen, dass er als ein so gestrenger Kunstrichter auftrat wie zuvor Eduard Hanslick in Wien? Eigenwillig, durchaus polarisierend und oft auch provokativ sind die Rezensionen von Debussy allemal. Das belegen schon einige Kostproben. Über die Pariser Opéra ätzt Debussy: „Man macht dort noch immer seltsame Geräusche; die Leute, die dafür bezahlt haben, nennen es Musik. Man muss ihnen nicht unbedingt glauben.“ Sein Fazit nach einigen Gastdirigaten: „In den letzten Wochen war ein großes Kommen deutscher Dirigenten. Das ist zwar nicht so gefährlich wie eine Epidemie, aber es bringt weit mehr Lärm mit sich.“ Debussys Eindruck einer konzertanten „Rheingold“-Aufführung: „Zweieinhalb Stunden, in denen man hin- und hergerissen wird zwischen dem natürlichen Verlangen davonzulaufen und dem Bedürfnis einzuschlafen.“ Über das Violinkonzert von Brahms und Tschaikowskys „Sérénade mélancolique“ fällt er das Urteil: „Diese beiden Werke halten das Monopol der Langeweile.“

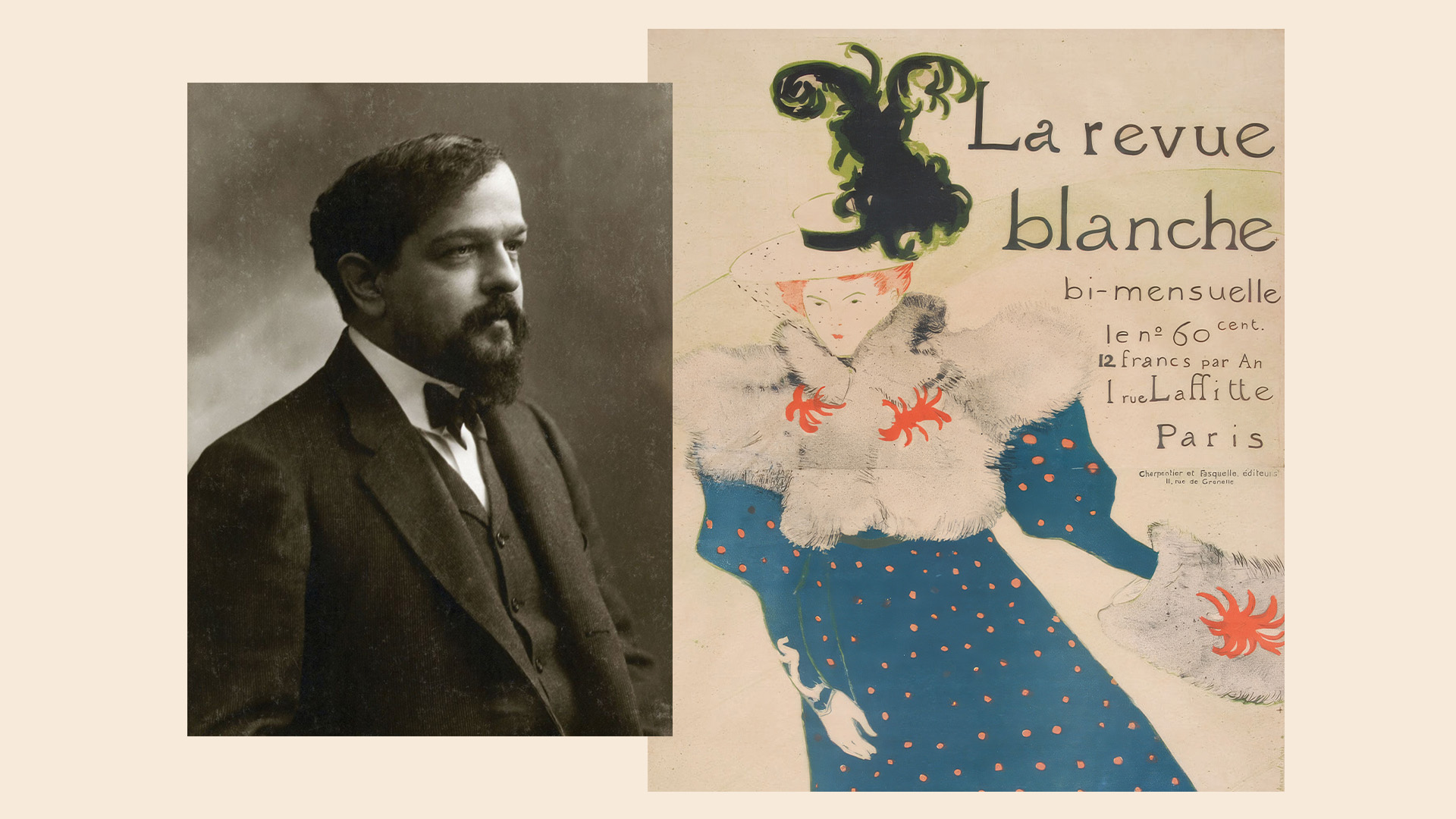

Aufgrund eines finanziellen Engpasses begann Debussy 1901, Kritiken zu schreiben, zunächst für „La revue blanche“. Dies gab er nach wenigen Monaten auf, als die Uraufführung seiner Oper „Pelléas et Mélisande“ für 1902 an der Opéra-Comique zugesagt worden war und er sich wieder intensiv dem Komponieren zuwandte. Danach verfasste er nur noch sporadisch Artikel für das Literaturmagazin „Gil Blas“, andere Anfragen lehnte er ab. Erst 1912 arbeitete er wieder regelmäßig für das Monatsmagazin „S. I. M.“ (Société internationale de musique), das Organ der französischen Sektion der Internationalen Musikgesellschaft, dessen Ausrichtung er sehr schätzte.

Schon 1901 erfand Debussy als Alter Ego den Monsieur Croche („Herr Achtelnote“), um diesem im Dialog die bissigsten Urteile in den Mund zu legen. Monsieur Croche, ein musikliebendes Rumpelstilzchen, schreckt auch vor Publikumsbeschimpfungen nicht zurück: „Haben Sie sich jemals diese Gesichter angeschaut, grau von Langeweile, Gleichgültigkeit, ja Stumpfsinn? Niemals werden sie jene reinen Dramen miterleben, die sich im sinfonischen Konflikt abspielen, wo man die Möglichkeit erahnt, zum Gipfel des Klanggebäudes emporzusteigen und dort die Luft der vollkommenen Schönheit zu atmen.“ Auch gegen den betagten Camille Saint-Saëns, nach wie vor erfolgreich, spritzt Monsieur Croche sein Gift: Ob es denn keinen Menschen gebe, der Saint-Saëns, „so nahe steht, dass er ihm sagen könnte, er habe jetzt genug Musik gemacht“.

Von Säulenheiligen der Klassik zeigte sich Debussy unbeeindruckt. Zur neunten Sinfonie von Beethoven schreibt er: „Angenommen, diese Sinfonie würde wirklich ein Geheimnis in sich bergen, so ließe sich dieses vielleicht ergründen, aber wem nützte es? Beethoven war nicht für zwei Sous literarisch. (…) Vielleicht hat man in der neunten Sinfonie einfach den zur Übersteigerung getriebenen Ausdruck eines musikalischen Stolzes zu sehen – und weiter nichts.“ Im Frühjahr 1901 gab es ein Paris-Gastspiel der Berliner Philharmoniker, damals schon ein Orchester mit einem gewissen Nimbus. Am Pult stand Chefdirigent Arthur Nikisch. Debussy spart nicht mit Vorwürfen: „Es scheint sogar, dass er über die Virtuosität den guten Geschmack vergisst. In der ‚Tannhäuser‘-Ouvertüre zum Beispiel zwingt er die Posaunen zu gefühlvollen Portamenti (…) und hebt die Hörner an Stellen hervor, an denen sie keiner besonderen Aufmerksamkeit bedürfen. Dies sind Effekte ohne ersichtlichen Grund, was bei einem so beschlagenen Musiker wie Nikisch wundernimmt.“ Mendelssohn bezeichnet Debussy als „eleganten und gefälligen Notar“, dessen „Reformationssinfonie“ besser „in der Schublade geblieben“ wäre. Auch Grieg bekommt sein Fett weg: „Ist Ihnen schon aufgefallen, wie unerträglich die Nordländer werden, wenn sie Südländer sein wollen?“, fragt Debussy seine Leserschaft. „Das Klavier ‚dudelt daher‘, wenn ich so sagen darf, als wär’s ein italienischer Straßenmusikant, und das Orchester sekundiert ihm mit wilder und ausschweifender Farbigkeit, sodass man glauben könnte, man käme nicht ohne einen ordentlichen Sonnenstich davon.“ Immerhin gefiel ihm die „Peer-Gynt-Suite“. Auch die Sinfonische Suite „Antar“ von Rimski-Korsakow war nach Debussys Geschmack: „Sie ist übrigens ein echtes Meisterwerk; Rimski-Korsakow erneuert hier die Form der Sinfonie, indem er sie zum Teufel jagt.“ Hier erweist sich, wie so oft bei Debussy, das kritische Urteil als Spiegelbild der eigenen Ästhetik. Die Sinfonie als Formkorsett samt ihrer Verarbeitungstechniken im Strukturellen hat für ihn ausgedient zugunsten einer freien, gewissermaßen organischen Entwicklung. Die programmatisch befeuerte „Symphonie fantastique“ von Berlioz konnte Debussy dagegen begeistern. Sie sei „noch immer dieses fiebrig erregte Meisterwerk romantischen Feuers, bei dem man sich wundert, dass die Musik so übersteigerte Seelenzustände wiedergeben kann, ohne außer Atem zu geraten. Das ist so aufwühlend wie der Kampf der Elemente“.